Fake news, clickbait, fact check: questi sono termini ampiamenti diffusi nell’era digitale, che tutti noi sentiamo nominare almeno una volta al giorno. L’informazione su Internet è una realtà molto complessa: da un lato vi è l’istantaneità della notizia, la velocità e la sua portata di diffusione. D’altro canto, vi è il pericolo di diffusione di informazioni false o non accuratamente verificate. Inoltre dilagano i titoli fuorvianti, costruiti solo per acchiappare click. Per questo è sempre più difficile destreggiarsi sul web, tra le miriadi di notizie da cui gli utenti sono bombardati. Cosa è vero? Cosa è no? Quali fonti sono affidabili?

Se credete che quello della stampa sensazionalistica sia un fenomeno tutto digitale, però, vi sbagliate. Basti pensare ai cosiddetti tabloid, spopolati nel secolo scorso (un esempio tra tutti, l’inglese The Sun.) E non è nemmeno un fenomeno solamente ascrivibile al genere della “cronaca rosa”.

In realtà, il sensazionalismo nel giornalismo nasce già tra il XIX e il XX secolo, precisamente negli Stati Uniti. In inglese, l’espressione “stampa scandalistica” si traduce con “yellow journalism“, letteralmente “stampa gialla”. Più propriamente, “Yellow kid journalism”. Ma chi è questo “bambino giallo?”

La nascita del termine “yellow journalism”

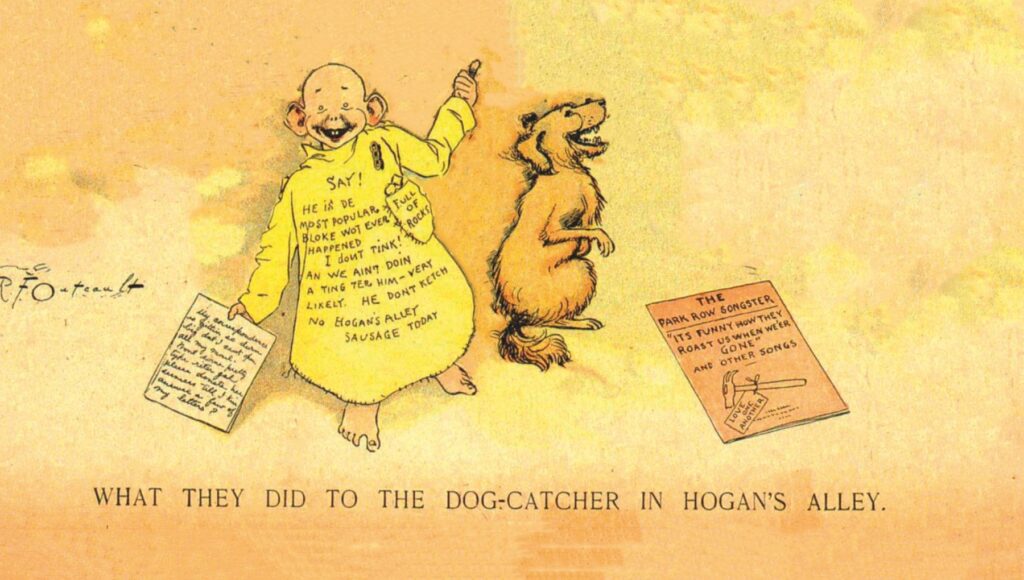

The Yellow Kid era il protagonista di “At the Circus in Hogan’s Alley”, una delle prime serie di strisce a fumetti della storia. Questo simpatico personaggio di grande successo indossava un grande vestito giallo, su cui erano riportate le parole che pronunciava. Il fumetto veniva pubblicato su due testate, il “New York World” di Joseph Pulitzer (da cui l’omonimo premio giornalistico) e il “New York Journal” di William Randolph Hearst.

Quest’ultimo è noto anche grazie al ritratto che ne fece di lui Orson Welles in Quarto Potere (Citizen Kane), film del 1941. Grazie al personaggio di Charles Foster Kane, un magnate dell’editoria esplicitamente ispirato a Hearts, Welles tratteggiò una figura enigmatica, rendendolo un personaggio immortale nella storia del cinema e non solo.

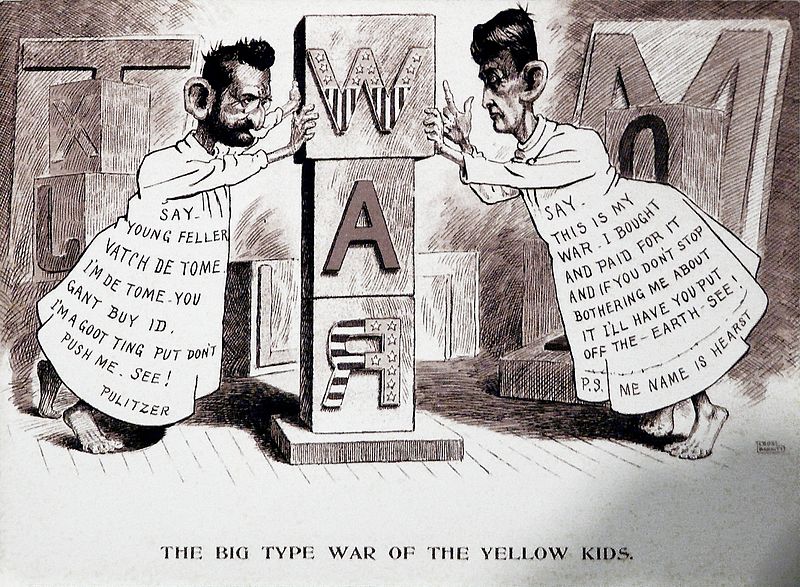

I due direttori per molto tempo hanno portato avanti una battaglia editoriale. Hearst “rubò” l’autore del fumetto, Richard Felton Outcault, all’avversaria New York World, dove veniva pubblicato inizialmente. Pulitzer, che comunque deteneva i copyright sul nome, continuò poi la striscia ma con un altro fumettista.

La loro querelle giornalistica andava avanti a colpi di notizie gonfiate, false o non verificate, titoli dalla grafica grandeggiante per attirare i lettori (un po’ sulla scia del clickbait), modifiche ai prezzi. Tutto, pur di vendere qualche copia in più dell’altro. Certo, i loro giornali non vendevano solo fuffa. Entrambi portavano avanti delle battaglie sociali tramite le loro pagine, ed erano politicamente attivi.

Tra i due, la figura di Hearst è particolarmente famosa per un aneddoto, che oggi sappiamo essere quasi sicuramente una fake news (ironico, non trovate?) Si racconta che nel 1897 l’illustratore Frederic Remington, del New York Journal, in corrispondenza da Cuba, inviò un telegramma a Hearst: “Tutto è tranquillo. Non ci sono problemi. Non ci sarà la guerra. Vorrei tornare a casa”. E il direttore rispose: “Per favore rimani. Fornisci i disegni e io porterò la guerra”.

La guerra a cui si riferirebbe Hearst nel telegramma è quella ispano-americana, combattutasi nel 1898. Il conflitto aveva al suo centro la questione cubana, colonia spagnola. A Cuba era scoppiata la seconda guerra d’indipendenza, e gli Stati Uniti videro questa come un’opportunità. In effetti gli USA avevano gli occhi puntati su Cuba già da tempo, come dimostrava già il Manifesto di Ostenda, una proposta controversa che tre diplomatici americani firmarono nel 1854: il documento, in pratica, attestava che gli Stati Uniti avrebbe comprato Cuba o l’avrebbero sottratta agli spagnoli con la forza.

In questo contesto, Hearst e Pulitzer ebbero un ruolo molto importante, perché con i loro articoli spinsero gli USA in guerra. I due descrissero le atrocità commesse dai colonizzatori spagnoli verso i cubani, e sostennero apertamente l’urgenza di entrare in guerra a fianco dei nativi. Le violenze c’erano, certo, ma gli articoli erano chiaramente di parte e distorte. Basti pensare, del resto, che molti segnano la guerra ispano-americana come l’inizio del colonialismo degli Stati Uniti (gli States come li conosciamo oggi, senza prendere in considerazione quindi l’arrivo delle colonie e la guerra civile.)

Il culmine fu raggiunto il 15 febbraio del 1898, quando la corazzata Uss Maine affondò nel porto di L’Avana. I due giornali, senza minimamente accertarsi di cosa fosse successo, incolparono gli spagnoli di aver attaccato l’equipaggio. Probabilmente, invece, si trattò di un incidente. Ma ormai la goccia fece traboccare il vaso, e nella primavera impazzì la guerra. I giornalisti di oggi l’avrebbero chiamata: post verità.

Le fake news sono tutta colpa di Internet?

Chiaramente, dare la colpa tutta a Hearst e Pulitzer è semplificare la faccenda. Ma di certo questa storia ci insegna una cosa: che il proliferare delle fake news, non è solo colpa di Internet. Internet è semplicemente un amplificatore, esse sono sempre esistite e, forse, era più difficile stanarle e resisterle all’epoca che oggi.